子どもの視点を学ぶ

多様性と対話から考える

子ども

木村 泰子 さん

大阪市立大空小学校初代校長

子どもが主語の

「育ち」をつくるために

子どもから学ぼう

子どもが生きていく社会では、自分と違う多様な相手との関わりが不可欠です。そういった関わりを学ぶために家庭や学校で大人はどう子どもと向き合っていけば良いのでしょうか。大阪市立大空小学校で校長として子ども同士の個性を生かした学び合いの教育を行っていた木村さんに、大人が子どもから学ぶための「対話」とは何か、そして多様性の中の学びについて聞きました。

「子どもに学ぶ」ことはなぜ必要なのでしょうか。

子どもが主体として育つ環境をつくっていくには子どもから学ぶしかないからです。

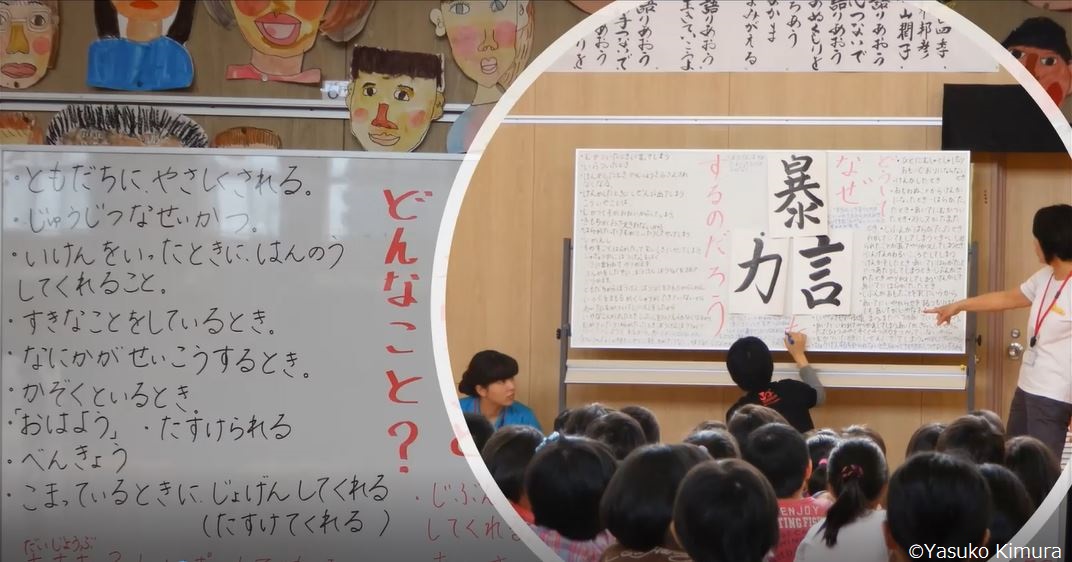

これまで、教員や親が「子どもを育てる」と思ってきましたが、それは大間違いだと思うきっかけがありました。ある日の「全校道徳」でのことです。大空小学校では、毎週、すべての子どもと学校にいるさまざまな大人が集まり、グループごとにあるテーマについて話し合う「全校道徳」の授業をしていました。子どもたちは学年やクラスに関係なく約40のグループをつくります。大人は大人のグループをつくります。そして、グループで出た意見を先生たちが黒板に書き、考えを出し合います。

その日は、「人権って何?」というテーマでした。それぞれのグループで、人権ってなんだろうと自由に話しました。1年生が、「町会のポスターにこの字、書いてあったわ。この字って何て読むん?」と聞くと、「これって『じんけん』って読むねん。どう思う?」と6年生が話す。そして、みんなが集まって伝え合うのですが、半分以上の子どもたちのグループが、ある同じ言葉を出しました。「人権って空気」という言葉でした。

「みんな、どうして『人権って空気』っていう言葉が出るん?」と大人が聞いたところ、子どもたちから「だって、空気なかったら息できひん」、「空気なかったら人間死ぬで」などの言葉が出てきました。

大人たちのグループも発表したのですが、大人たちから出た言葉は、勉強して、知識を得て、頭に詰まっているものを区分けして出したような言葉でした。自分の価値観を何度も問い直し、自分の言葉として出てきたものではありませんでした。この授業を通じて、教職員の間で「私たち大人は偉そうなこと言っているけど、まず子どもたちに学ばなくてはいけない、子どもに学ぶ大人になろう、そして、このことを他の大人たちにも共有しよう」ということになったのです。

「子どもを育てる」の主語は大人で、「大人が子どもを育てる」。この大人の当たり前を捨てなくてはダメだと思いました。主語を「子ども」に変えて、教員は「子どもが育つ学校」をつくっていけば良い。そのために私たちは、目の前の子どもに学んでいこうという結論にいたりました。

子どもに学ぶために、大人は何をすれば良いでしょうか。

子どもの話を黙って最後まで聴くことです。

子どもに学ぶには、子どもとの対話が必要です。子どもとの対話は、大人がまず、子どもの話を黙って最後まで聴くことです。しかし、大人はそれがなかなかできません。大空小学校の親たちも、子どもとの対話を「私、今日はチャレンジする。頑張るわ」と言って家に帰るのですが、失敗してしまう。なぜかというと、親は子どもの話を聴いていると、だんだん腹が立ってくるからです。そして親は腹が立つと、先生と一緒で、子どもに教えたがる。

子どもが話している途中で、親はつい、「それってでもさ、あんたがさ、そういうことするからあかんねん」などと言ってしまう。でも、子どもの話を聴き、黙って「うんうん」とうなずくだけで、後は何にも言葉に出さなくて良いんです。「先生なんか死んだらええ」とか言われても、「うんうん」と聴いているだけ。最後まで大人に安心して話すことができたら、子どもは必ず最後には「でもさあ、やっぱり、俺がこんなんせえへんかったら、先生もこんなん言えへんかってんけどな。悪いっちゃぁ、俺が悪いねんけどな」なんて言う。

子どもは必ず自分の正解を持っています。子どもが自分の正解を話してきたら、そのときに「あんた偉い。ちゃんと自分でわかって、自分の答え出してるやん。すごいな。大したもんやな」とほめることができる。大人が子どもと対話するときに必要なのは我慢して最後まで聴くことです。

子どもは1人で稼いで、自分の命をつなぐことはできません。大人が食べさせてくれなかったら、義務教育下の子どもは死んでしまう。つまり、すべての大人の前ですべての子どもは弱い立場に置かれた側なんです。それを、すべての大人が自分の中にしっかりと落とし込んでおかなければいけない。そうしないと、子どもは安心して自分の言葉で話せなくなってしまいます。

自分は大人で子どもは大人よりも不利な状況にあるんだっていう当たり前を受け入れること。難しければ、ただ子どもを最後まで、「絶対こいつは分かってる」と信用するだけでも良いんです。子どもは大人に信用をされたら、悪態をついていても、自分が本当に困ったときに「助けて」と絶対言ってくれる。

大空小学校では、困りごとを抱えた子どもたちとどのように関わっていましたか。

まずは、問いかけから始め、対話を何度も繰り返しながらつながっていきました。

大空小学校では、友だちを殴っている子どもにも、物を壊している子どもにも、まず、問いかけていました。「指導」とか「教える」というのは、指示・命令であって問いかけではない。文章の終わりにクエスチョンマークがつく問いかけの言葉は、相手が自分に必要な言葉として受け取ってくれます。

いつも3つの言葉を使って問いかけることを大事にしていました。1つ目が、「大丈夫?」という言葉。人を殴っている子が先生や親から「大丈夫?」と問いかけてもらうのと、「何回言うたら殴るのやめんねん。謝れ」と言われるのと全然違うじゃないですか。「大丈夫?」と聞いたら、子どもたちは、「大丈夫なわけないやろ」と言いながらも力が抜けて安心するんです。

子どもは親などに殴られるから、人を殴ります。殴られたことがない子は、人を殴りません。困ってるから人を殴ってしまうし、物を取ってしまうのです。ですから、2つ目の言葉は「何に困ってるん?」という問いかけです。「何困ってんの?」と聞いたら、「言えへんわ、そんなん」と子どもが言う。そしたら、「あるんやな」と答え、次の対応につなげていくことができます。

そして、3つ目の言葉は「私にできることがある?」という問いかけです。「私に何かできることある?」と聞いたら、「ないわ、そんなもん。分からんくせに。向こう行け」と言う。最初から「助けて」なんて言いません。でも、この問いかけを大人たちが何度も繰り返して、子どもに安心を与え、子どもとつながっていることが大事です。そうしたら、子どもは「困ってる。どうしたら良い?」と言える大人と出会えるのです。

異なる個性を子どもたちが受け入れるために何が必要でしょう

自分と他者は違っていることが当たり前なのだということを、大人が何度も口にすることです。

その子の持っているその子らしさすべてが個性です。しかし、今の学校はスーツケースのようです。形の決まった硬い入れ物に、子どもたちを詰め込もうとしています。学校が、子どもたちの個性や自分らしさを尊重せず、スーツケースにはめ込もうとするから、子どもたちが学校に行かなくなり、自分をずたずたにしてしまいます。

「不登校」というレッテルを貼られ、子どもとその親はどれだけ苦しんでるか。今の社会は、そんな学校をつくってしまっています。1人の子どもが学校に行けていないのであれば、そんな学校で、その子の周りの何百人の子どもたちが多様性を学べているわけがありません。

個性を大切にし、対等に学び合うためには、自分と他者は違っていることが当たり前なんだということを、大人が何度も口にすることが大事です。「あの子とあんたは違ってて良い。あの子に合わせんでええ。あの子はあの子。でも、あの子を否定することもいらん。あんたはあんた。あんたらしくて、それでええねん」と伝えていくこと。

でも、親は賢そうな子を見たら、「あそこの子、親のしつけができてるな。うちの子は、あいさつもせえへん」と、あっちに合わせようと思う。子どもに「あの子、ああやってあいさつできるのに、あんた何であいさつできひんの」と。この一言があの子とこの子を分断させてしまいます。その言葉が、「あいつがおるから、俺が怒られる」と、子どもが相手を恨むこともあります。子どものためにと思って言った一言が、子どもを否定して分断を生み出してしまう。だからこそ、自分の子どもを丸々、受け入れることが何よりも大切なんです。

障害のある子どもたちなど含め、多様な子どもたちの学ぶ権利を保障するために社会はどうあるべきでしょうか。

子どもの周りの環境が、違いを違いとしてただ尊重し合う、そういった社会になることが必要です。

今の日本社会は、障害は残念なことで、迷惑をかけないように自立させなくてはならない、としています。教育現場では、障害を「克服」するために別の教室や別の学校で教えなくてはならないと、子どもたちを分けてしまう。その結果、障害を理由に分断される子どもたちを見ている、障害がないと思われている子どもたちは、「自分たちは普通、あの子どもたちは障害があるから特別」と思わされてしまう。「普通」と「特別」は対等ではなく、「あの子どもたちは自分たちより格下だ」などと思ってしまう。

このような問題は、すべて大人がつくりだしています。子どもに対して「この子、障害あんねんから、あんた我慢したり」などと言うのは、分断を生む言葉です。障害は個性です。病気のように治すものではありません。個性は伸ばすものです。つまり障害を長所に変えるのが学校での学びです。困っている子が困らなくなる環境をつくるのです。周りの子どもが育てばすべての子どもが育っています。

新1年生で、耳が1つしかない男の子が大空小学校に来たとき、いじめられないように髪の毛で耳を隠していました。親が私たちのところに来て、「いじめられへんように隠し続けたいから、先生お願いします」と言いました。私は、「耳が1つということを何で隠したり、恥じたり残念やと思うん?自分の子どもに対する見方をまず変えなあかのんちゃうか」と伝えました。お母さんは泣いていました。

「みんな耳が2つある。うちの子は1つしかない」と思うか、「周りは周り。うちの子どもの耳は1つです」と思うかは全然違う。子どもは何も困っていない。子どもが困るのは、「みんなと一緒でなければならない」という、社会が間違ってつくってきた価値観です。でも、社会が変わり、その子の周りが豊かに育てば、耳が1つでも困らない。

その子に「耳1つで、何か困るか」と聞いたら「ううん」という。「そうやろ。何も困らへんやろ。2つある人もおるけど、自分は1つだから困ったときは周りに「困ってる」と伝えればいい。あんた自分が一番それわかってなあかんで」と言いました。

「耳が1つやっていうことを隠して生きていく、そんな残念な気持ちで学校に来るか」と聞いたら、その子は「ぼく、全然平気。先生みんなに言って」と言いました。入学式後の対面式のときに、教員がその子の髪の毛を上げて見せながら、子どもたちに「この子な、耳が1つやねん。みんなは2つやけど。だからそのことみんな知っててな」と伝えました。

そうしたら、子どもたちは「そうなんや。給食のマスク困るなあ。どうしたらええかな」、「バンダナみたいなやつしたらマスクの代わりになるんちゃうか」、「こいつと喋るときは右から喋った方がええよな」など口々に言いました。その子がそのあと6年間、このことで嫌な思いしたことは一度もなかったようです。

その子の持って生まれたその子らしさが個性なんですよね。社会や周りの環境が変われば、何も困ることはなくなります。障害は個性であること、人として対等な関係性を持てる違いだということを、子どもが納得して大人になることができなかったら、今の社会は変わっていきません。これらのことを子どもたちに伝えることが、教育ですべきことだと思います。

子どもと向き合う一人の大人として、大切にされている言葉はありますか。

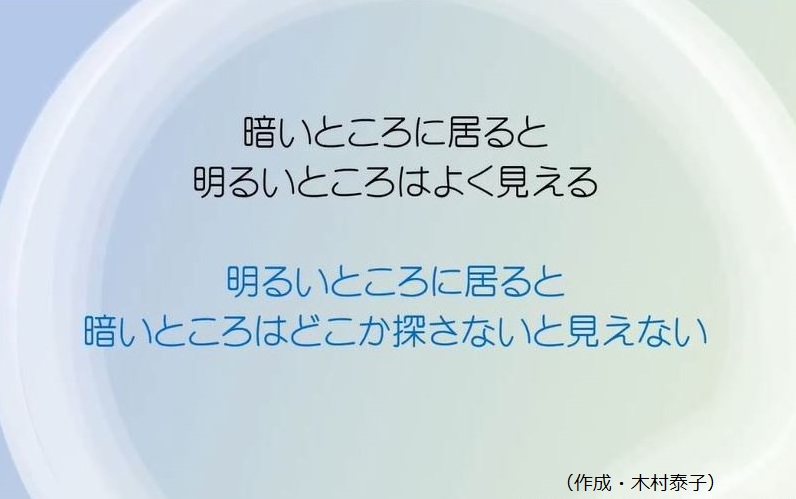

「暗いところに居たら明るいところは見ようとしないでも見える。ところが、明るいところに居てたら暗いところは探せへんかったら見えへん。いつも暗いところはどこかと探す大人になってやってほしい。子どもをひとりぼっちにせんといてや」という尊敬するリーダーの言葉です。

大空小学校が開校するまでに、あの地域には行きたくないと、20年もの間学校建設の反対運動がなされてきました。日本には、障害や貧困と同じように被差別部落に対しても言われなき根強い差別と排除の文化があります。そこのリーダーが、この言葉を私に教えてくれました。

「人は暗いところに居たら、明るいところはよう見えるやろ」と。真っ暗な中から見ると、ぱっと明るいところは、見たくなくても勝手に目に入ります。続けて「でもな、自分が明るいところに居てたら、暗いところはどこや?って探さへんかったら見えへんやろ。いつも『暗いところはどこかな?』って探す大人になってや。子どもをひとりぼっちにせんとってな」と言われました。差別と闘ってこられたリーダーの言葉です。この言葉が、ブレそうになったときの自分をいつも元の立ち位置に戻してくれます。

木村 泰子 (きむら・やすこ)

- プロフィール:

- 大阪府生まれ。2006年に開校した大阪市立大空小学校の初代校長を9年間務める。大空小学校では「すべての子どもの学習権を保障する」という理念のもと、教職員や地域の人たちとともに障害の有無に関わらず、すべての子どもがいつもいっしょに学び合っている。2015年には大空小学校の1年間を追ったドキュメンタリー映画「みんなの学校」が公開され、大きな反響を呼んだ。この映画は文科省の特別選定作品にも選ばれ、現在も全国各地の教育現場などで自主上映されている。2015年春に、45年間の教員生活を終え、現在は講演活動やセミナーで全国の人たちと学び合っている。

- もっと学びたい人へ: