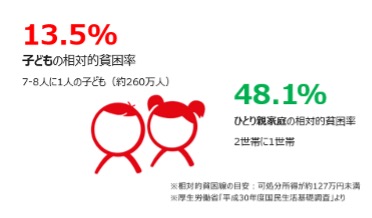

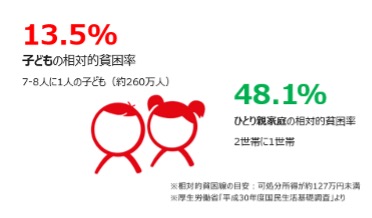

日本では現在、7人に1人の子どもが相対的貧困下にあります。教育への公的支出の割合が先進国と比較して低いなど、子どもへの社会保障政策が十分ではなく、子どもの成長に必要な費用を家庭が負担する割合が多くなっています。そのため、セーブ・ザ・チルドレンは、経済的に困難な状況に置かれた子どもたちを支援すると同時に、対策の充実に向け、調査や社会啓発、行政への働きかけを行っています。

日本の子どもの貧困の現状について、詳しくはこちら

ストップ子どもの貧困。

すべての子どもが環境に左右されず、成長や学びの機会を持てるように。

日本では現在、7人に1人の子どもが相対的貧困下にあります。教育への公的支出の割合が先進国と比較して低いなど、子どもへの社会保障政策が十分ではなく、子どもの成長に必要な費用を家庭が負担する割合が多くなっています。そのため、セーブ・ザ・チルドレンは、経済的に困難な状況に置かれた子どもたちを支援すると同時に、対策の充実に向け、調査や社会啓発、行政への働きかけを行っています。

日本の子どもの貧困の現状について、詳しくはこちら

セーブ・ザ・チルドレンは、これまで東北沿岸部で新入学時の家計負担を軽減するための給付金を行ってきました。2022年からは、より厳しい経済状況や、障害、病気、ヤングケアラー、在留資格が不安定など生活上の困難を抱える世帯の子どもたちへの支援を幅広く行うため、対象地域を全国に拡大して「子ども給付金〜新入学サポート」を開始しました。さらに、新入学の時期だけではなく、高校などへの入学とその間の生活やまなび、卒業後の進路選択を支えるため、2022年10月から継続型の給付金事業「高校生まなびサポート」を宮城県石巻市で開始しました。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の緊急支援として食料品支援を行ってきましたが、2022年からは、経済的により困難な状況に置かれている子育て世帯の状況をふまえ、対象地域を全国に拡大しました。

2022年6月には、誕生時から「健康に、安心、安全な環境で育つ」子どもの権利を保障するため、低所得世帯の育児費用の軽減を目的とし、新生児に必要な育児用品を詰め合わせた「ハロー!ベビーボックス」の提供を始めました。

さらに、多様なまなびや体験の機会を得ることは子どもたちの大切な権利のひとつですが、これまでの活動の中で、そうした経験をすることが経済的な理由で難しいという声が届いていました。そこで、2022年の夏から、多様な体験の機会を提供する「体験プログラム」も実施しています。

【給付金提供の情報はこちら】

利用した保護者の声

子ども給付金申請世帯の保護者から届いた声〜入学時の経済的負担への不安。そして国・社会に望むこと〜

利用した保護者へのインタビュー

【体験プログラムの報告はこちら】

【乳児支援の情報はこちら】

利用した保護者へのインタビュー

支援者のインタビュー

【食料品支援の情報はこちら】

・「子どもの食 応援ボックス」

2022年夏休みの実施報告/冬休みの実施報告

2023年夏休みの実施報告/冬休みの実施報告

2024 年夏休みの実施報告

利用した保護者へのインタビュー

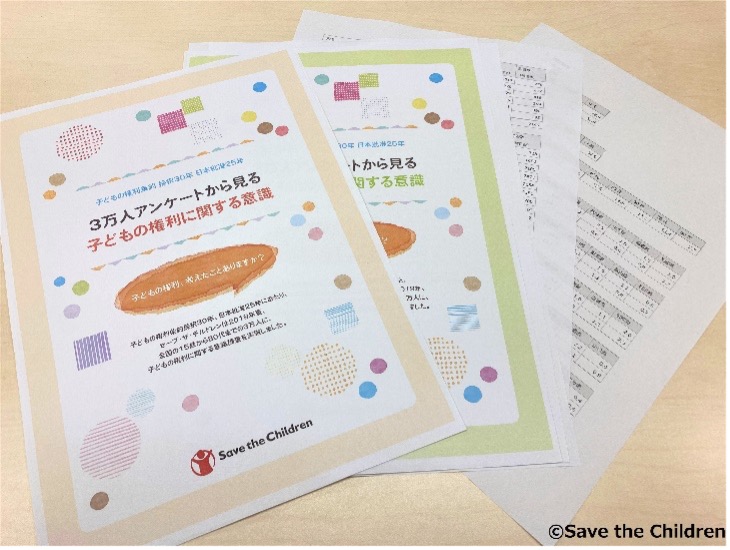

2019年、全国の15歳から80代までの3万人を対象に子どもの貧困と子どもの権利に関する意識についてアンケート調査を実施しました。調査からは、日本における子どもの貧困の実態を聞いたことがない子どもが31.0%、大人が28.8%いること、子どもの権利条約の理解度によって子どもの貧困の捉え方が異なることがわかりました。

また、給付金や食料品支援、乳児支援などの利用者アンケートを継続的に実施する中で、経済的に困難な状況にある世帯の厳しい生活状況、既存の支援制度が知られていないこと、また制度利用のハードルの高さなどがわかっています。

子どもの権利に根差した子どもの貧困問題の解決には、子どもを含む市民が、子どもの権利や子どもの貧困について理解することが不可欠です。そこで、工学院大学と協働してデジタル教材を開発し、その普及を通して子どもの権利や貧困についての理解促進に取り組んでいます。

【調査の情報はこちら】

【デジタルコンテンツの情報はこちら】

子どもの権利と子どもの貧困について知り、考えるデジタルコンテンツ「あなたのミカタ! 権利がワカルと世界がカワル」公開

直接支援で届いた声や調査結果などをもとに、子どもの就学に関わる費用の軽減や教育の無償化、子どもの貧困問題解決における子どもの意見表明などについて提言を発表。特に、公的な子どもの教育支援制度である「就学援助制度」や「高校生等奨学給付金」の拡充や周知徹底などを、国や自治体に働きかけています。2023年3月には、連携する団体とともに、子どもの貧困対策を優先的に行うよう合同要望を提出しました。

自治体への取り組みでは、宮城県内市町村職員を対象とした子どもの貧困対策の研修会を、2019年から毎年、宮城県との共催で実施しています。また、2021年から、千葉県市原市の子ども・若者の貧困対策アドバイザーとして貧困対策について助言し、「市原市子ども・若者貧困対策推進計画」の策定、推進に協力しています。

【政策提言の最新情報はこちら】